【令和5年度 宅建士試験第6問解説(速報版)】

権利関係第6問は、いわゆる取得時効と登記という典型論点の理解を問う問題です。宅建士試験受験生のなかには、苦手意識をもっているかたも少なくないようで、私も以前、SNSで弱音を吐いていたかたに解説リプをブッ込んだことがあります。

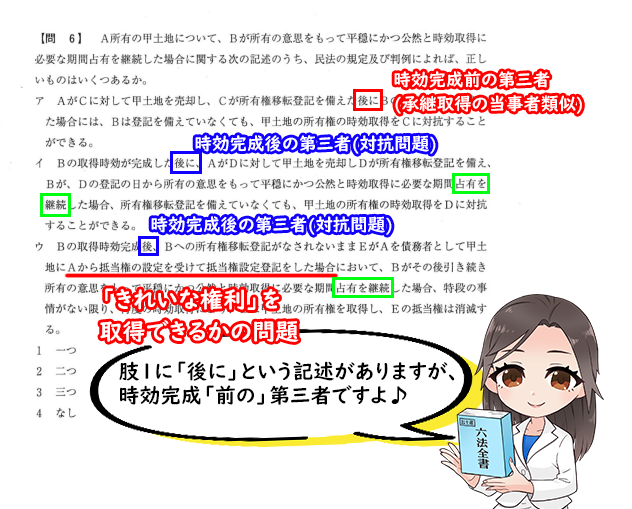

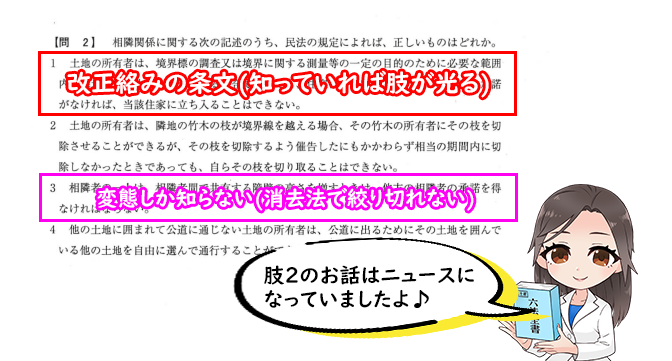

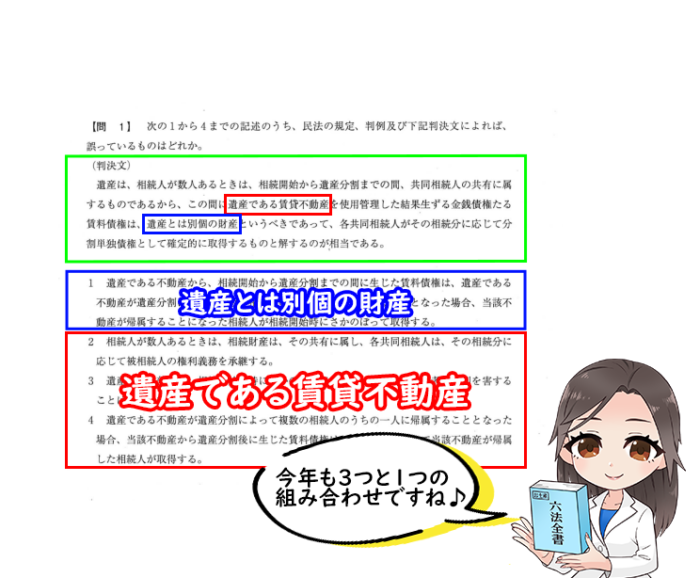

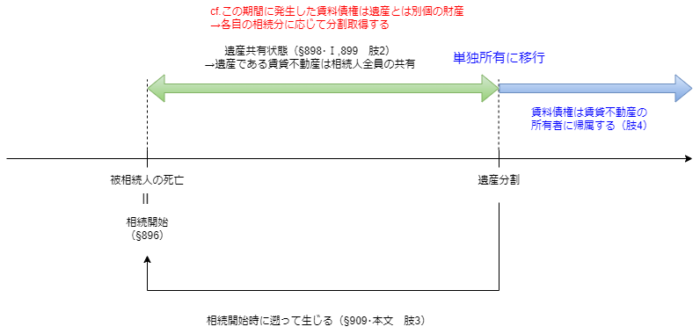

取得時効と登記については、時効完成前の第三者と、時効完成後の第三者で、優劣の決定基準を使い分けるんでしたよね?すなわち、時効取得者は時効完成前の第三者との関係では登記なくして自らの権利を対抗できるけれど、時効完成後の第三者との関係では登記なくして自らの権利を対抗できないというお話でした。

ここまでは多くの受験生がご存知かと思いますが、本試験での得点に結びつけるためには、抽象的な基準を知っているだけでは足りず、基準を事案にあてはめて正しい結論を導き出せなければなりません。いわゆる、あてはめ能力です。基準を暗記しているだけでは、事案のなかで基準を使いこなせませんから、きちんと理解できているかを試しやすいんです。

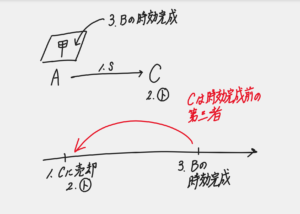

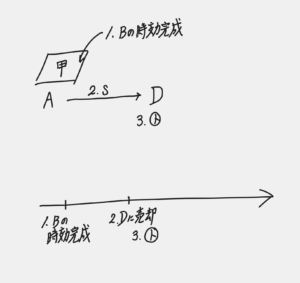

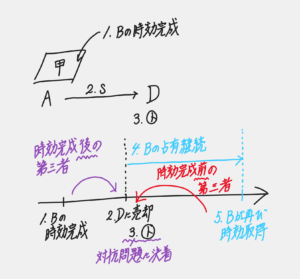

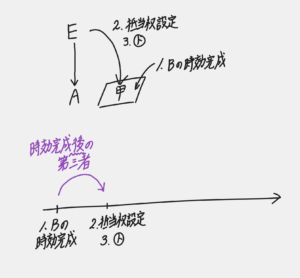

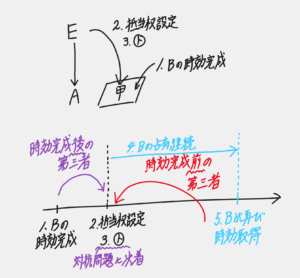

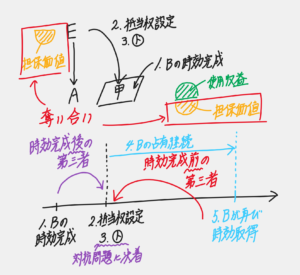

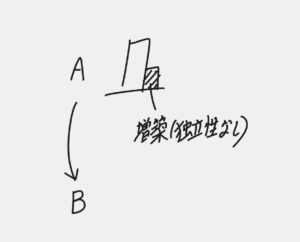

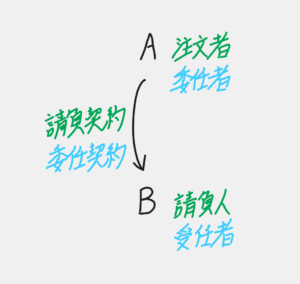

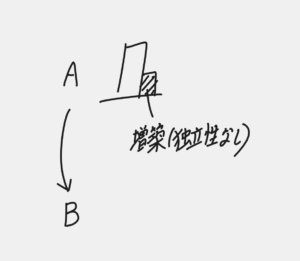

それでは、上記基準を本問で使いこなしてみましょう。実際にこのような図を本試験の現場で描くかどうかはともかくとして、事案の分析のため、いつものスタイルの図に加えて、時系列も加えておきます。慣れてくれば、このような時系列の図を描く必要はなくなるでしょう。

ご覧のように、肢アでは、CはBによる取得時効完成よりも前にAから甲土地を譲受けていますから、CはBにとって時効完成前の第三者です。時効取得者と時効完成前の第三者は、承継取得の当事者類似の関係にたちますから、Bは登記なくしてCに甲土地の所有権を主張することができます。

肢イでは、DはBによる取得時効完成よりも後にAから甲土地を譲受けていますから、DはBにとって時効完成後の第三者です。時効取得者と時効完成後の第三者は対抗関係にたちますから、Bは登記なくしてDに甲土地の所有権を対抗することができません。そして、Dが甲土地の移転登記を具備した以上、甲土地の所有者はDに確定してしまったとも思えます。

しかし、本肢ではBはその後も諦めることなく甲土地に居座り続け、再び取得時効の要件を充足してしまいました。再度の取得時効の時点から振り返れば、Dは時効完成前の第三者といえます。したがって、Bは登記なくしてDに甲土地の所有権を主張することができます。当初の時効取得については対抗問題で敗れたのですが、再度の時効取得によって登記なくして自分が権利者だと言えるようになったわけです。Bの粘り勝ちですね。

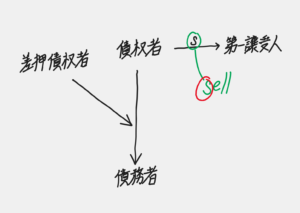

肢ウでは、EはBによる取得時効完成よりも後にAから甲土地について抵当権の設定を受けていますから、EはBにとって時効完成後の第三者です。そして、時効取得者と時効完成後の第三者は対抗関係にたちますから、Bは登記なくしてEに抵当権の負担のない甲土地の所有権を対抗することができません。そして、Eが甲土地の抵当権設定登記を具備した以上、Bの甲土地所有権は抵当権の負担付きであることに確定してしまったとも思えます。

しかし、本肢でもBは諦めることなく甲土地に居座り続け、再び取得時効の要件を充足してしまいました。再度の取得時効の時点から振り返れば、Eは時効完成前の第三者といえます。したがって、Bは登記なくして甲土地の「きれいな所有権」を主張することができます。

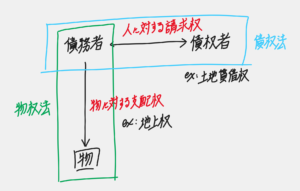

肢イでは、BとDの間で1人にしか帰属し得ない甲土地の所有権を奪い合いましたが、肢ウでは、EがAから取得したのは制限物権たる抵当権にすぎません。抵当権とは、目的物を設定者のもとにとどめつつ、その交換価値を把握する担保物権でしたよね?抵当権者には、元々、目的物の使用収益権はありません。使用収益権を有するのは地上権者らでしたよね?

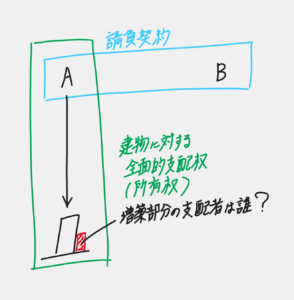

ということは、確かにBは当初の対抗問題でEに敗れましたが、BとEは甲土地の担保価値の側面を奪い合っていたにとどまりますよね?Bは甲土地の担保価値を含む所有権全体を取得した気になっていましたが、Eは甲土地の担保価値は自分が支配していると考えています。そして、Eが抵当権設定登記を具備したことにより、対抗問題はEの勝利となりました。これに伴い、Bの所有権は、Eの抵当権の部分だけへこんでしまったわけです。

ただ、へこんでしまったとはいえ、Bはなお甲土地の所有者ですから、自らのもとに残った使用収益の側面について、他人に賃借権を設定して賃料収入を得たりすることは可能なわけです。でも、せっかく時効取得したわけですから、できればEの抵当権の負担のない「きれいな権利」を取得したいですよね?そこで、肢イと同様、甲土地の占有を継続することによって再び甲土地を時効取得し、その時点から振り返れば時効完成前の第三者となったEが、登記なくして甲土地の「きれいな所有権」を回復することに成功したのが肢ウだというわけです。

一般的な説明方法とは異なる部分もありますが、思考経済を優先しました。なお、配偶者居住権が問われた第7問も有料サロンに追放します。ただ、この問題については、現在制作中の蒼天基本講義第25回をご視聴いただくことによって、実質的に理解できるようにいたします。

F1日本グランプリが閉幕しましたので、今年は9月25日月曜日から通常営業にもどります。

F1日本グランプリが閉幕しましたので、今年は9月25日月曜日から通常営業にもどります。